Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |

CINEMA

Inde : un nouveau cinéma indépendant, foisonnant et créatif

Thèmes: Culture |

Questions Internationales, mars-avril 2021

Vu d’Occident, le cinéma indien semble souvent se borner aux films de Bollywood, ces longs mélos sirupeux entrecoupés de chants et de danses. La réalité est plus complexe : il existe en Inde un foisonnement de cinémas reflétant la gamme des cultures de ce pays continent. Depuis quelques années, de nombreux cinéastes indépendants livrent des films passionnants en prise directe avec les bouleversements de la société indienne. Un phénomène favorisé par la montée en puissance des plateformes de diffusion du type Netflix.

Patrick de Jacquelot

Comment l’Inde pourrait-elle avoir un seul cinéma ? Ce pays de plus de 1,3 milliard d’habitants comprend vingt-huit États et huit territoires. Il compte vingt-deux langues officielles plus l’anglais. On y parle plus de mille langues. La culture d’un sikh du Penjab, au nord-ouest, n’a pas grand-chose en commun avec celle d’un habitant du Tamil Nadu, au sud-est. Chaque État et chaque grande langue ont leur propre littérature, souvent parfaitement inconnue en dehors de sa région d’origine. Il en va de même avec le cinéma.

Comment l’Inde pourrait-elle avoir un seul cinéma ? Ce pays de plus de 1,3 milliard d’habitants comprend vingt-huit États et huit territoires. Il compte vingt-deux langues officielles plus l’anglais. On y parle plus de mille langues. La culture d’un sikh du Penjab, au nord-ouest, n’a pas grand-chose en commun avec celle d’un habitant du Tamil Nadu, au sud-est. Chaque État et chaque grande langue ont leur propre littérature, souvent parfaitement inconnue en dehors de sa région d’origine. Il en va de même avec le cinéma.

La popularité inégalée de Bollywood

Souvent le seul connu à l’étranger, Bollywood ne désigne en fait que le cinéma de langue hindi réalisé à Bombay. Un cinéma à l’identité forte, bien entendu, celui des superstars vénérées comme des dieux dans tout le pays, des histoires d’amours contrariées s’étirant sur trois heures et demie mêlées de séquences chantées et dansées qui font rêver les foules. Mais Bollywood, en fait, « n’est que l’arbre qui cache la forêt » (1) constituée par les multiples cinémas indiens, affirme Amandine D’Azevedo (2).

De fait, Bollywood ne produit qu’une part très minoritaire des plus de mille films réalisés chaque année en Inde. Dans son rapport 2019 (3) sur le secteur des médias, le consultant KPMG estime que les films en hindi ne représentent que 20 % du total des productions. Viennent ensuite les films produits dans les États du Sud, dans les langues kannada, telugu, tamil, malayalam, qui, cumulés, représentent 45 % du total. Les 35 % restants sont issus de cinémas réalisés dans de nombreuses langues dont le marathi (État de Bombay), le gujarati, le bengali, etc.

En termes de recettes, les chiffres compilés par KPMG attribuent au cinéma américain une part de 12 % du marché indien, ce qui confirme la pénétration encore très faible d’Hollywood en Inde, comparée à la quasi-totalité des pays du monde. Les superproductions américaines mettant en scène des super héros sont en fait les seules à avoir un réel succès auprès du public indien, les producteurs locaux ayant encore du mal à réaliser des films équivalents.

Bien loin d’un cinéma monolithique suivant la formule Bollywood, c’est donc une production protéiforme que livre l’Inde avec un cinéma « indépendant » en plein développement et de multiples cinémas régionaux à la personnalité bien marquée. Le tout empreint d’une vitalité à l’image de celle du pays, qui fait du cinéma un formidable miroir des transformations de l’Inde d’aujourd’hui.

Si Bollywood est un arbre qui cache la forêt, c’est sans doute d’un séquoia qu’il s’agit. Car le cinéma commercial de Bombay demeure évidemment très important. Sa popularité est inégalée et c’est également la vitrine du cinéma indien à l’international. Contrairement à ce que l’on croit souvent en Occident, Bollywood ne se limite d’ailleurs pas à produire au kilomètre des mélos indifférents et le cinéma de Bombay gagne à être connu. Les années 2000, notamment, ont vu de nombreux films à succès aborder de grands problèmes de société.

Si Bollywood est un arbre qui cache la forêt, c’est sans doute d’un séquoia qu’il s’agit. Car le cinéma commercial de Bombay demeure évidemment très important. Sa popularité est inégalée et c’est également la vitrine du cinéma indien à l’international. Contrairement à ce que l’on croit souvent en Occident, Bollywood ne se limite d’ailleurs pas à produire au kilomètre des mélos indifférents et le cinéma de Bombay gagne à être connu. Les années 2000, notamment, ont vu de nombreux films à succès aborder de grands problèmes de société.

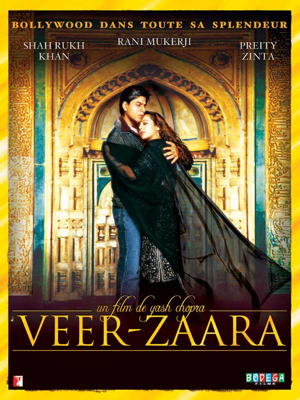

Ainsi, la super star Shah Rukh Khan a pu évoquer les relations entre l’Inde et le Pakistan dans Veer-Zaara (4) (2004) ou le sous-développement des campagnes dans Swades (2004). Son homologue Aamir Khan s’est fait une spécialité de traiter de grandes questions comme les lacunes de l’enseignement supérieur dans Three Idiots (2009), le terrorisme au Cachemire dans Fanaa (2006) ou le colonialisme britannique dans Lagaan (2001). Il s’est même permis une satire des religions et des gourous dans PK (2014). Même un film apparemment de pur divertissement comme Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001), avec son explosion de couleurs, de musique et de danses, traite implicitement de l’extrême difficulté des mariages entre castes.

Bien sûr, ces problématiques sensibles n’apparaissent qu’en toile de fond, mais « des films de Shah Rukh Khan vus par un milliard de personnes, c’est un énorme facteur de changement social », relève Floriane Zaslavsky (5).

Malheureusement, ce flirt de Bollywood avec les sujets sérieux a plutôt tourné court. La production des années 2010 a ensuite été davantage tournée vers les films d’action ou les comédies, nettement moins intéressants pour le spectateur occidental. D’autant que les grandes stars, quelque peu vieillissantes – Shah Rukh Khan et Aamir Khan ont plus de 55 ans – sont désormais sur le retrait. Les superproductions de Bollywood ne sont donc plus ce qu’elles étaient.

Étonnamment, le plus grand succès commercial de ces dernières années, Baahubali (2015), n’est pas un film hindi mais un film telugu, la langue de l’Andra Pradesh et du Telangana. Cette fresque historique épique, aux effets spéciaux dignes, peut-être pour la première fois en Inde, de ceux d’Hollywood, a conquis le pays tout entier, phénomène rarissime pour un film régional.

Bollywood se trouve en outre confronté à une évolution des goûts du public. Le cinéma de Bombay « s’adresse beaucoup à un public qui connaît mieux désormais les normes internationales de cinéma », explique Amandine D’Azevedo, et d’ajouter : « les grandes fresques mélo avec de très longues séquences musicales attirent moins. Du coup, les films raccourcissent, il y a moins de chansons ».

Bollywood se trouve en outre confronté à une évolution des goûts du public. Le cinéma de Bombay « s’adresse beaucoup à un public qui connaît mieux désormais les normes internationales de cinéma », explique Amandine D’Azevedo, et d’ajouter : « les grandes fresques mélo avec de très longues séquences musicales attirent moins. Du coup, les films raccourcissent, il y a moins de chansons ».

Cette évolution des goûts du public permet d’ailleurs la montée en puissance d’un autre type de films : ceux baptisés curieusement « à contenu », comme pour souligner l’absence de substance des productions habituelles de Bollywood. Il s’agit de films plus courts, avec moins de chansons et sans danse, mais un sujet solide. Une formule qui comporte de nombreux avantages : « ces films à petit budget construits autour d’une histoire forte sont des succès commerciaux qui témoignent du besoin des consommateurs d’un contenu de qualité » (6).

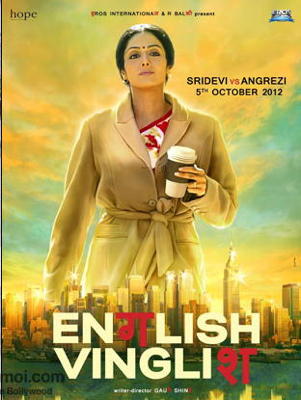

Parmi les récents exemples, Pink (2016), dans lequel le patriarche de Bollywood, Amitabh Bachchan, idolâtré par des millions d’Indiens, joue le rôle d’un avocat vieillissant prenant la défense de trois jeunes femmes harcelées par des hommes puissants. Ou encore English Vinglish (2012), qui décrit le combat d’une femme indienne pour apprendre l’anglais, clé de son émancipation et du respect de son entourage.

La montée en puissance du cinéma indépendant

En parallèle, c’est la spectaculaire montée en puissance du cinéma dit « indépendant » qui constitue le phénomène le plus intéressant de ces dix dernières années. Ces films d’auteurs ont certes toujours existé mais différents facteurs contribuent à leur donner dorénavant beaucoup plus de visibilité. Le public éduqué, urbain, familiarisé avec le cinéma international et ouvert à des sujets de société se fait notamment plus nombreux.

Face à cette demande croissante, l’offre est facilitée par deux phénomènes : le développement rapide des multiplexes qui peuvent réserver de petites salles aux « petits films » – sauf quand sort un blockbuster de Bollywood qui peut truster toutes les salles d’un multiplexe ! – et, surtout, la prolifération récente des plateformes de diffusion telles Netflix ou Amazon Prime Video qui bâtissent leurs catalogues en achetant les droits de films de toutes sortes.

Ce cinéma indépendant est « difficile à définir. Il n’y a aucune unité, aucune homogénéité dans ce cinéma d’auteurs et il n’y a pas non plus de frontière étanche avec Bollywood », souligne Hélène Kessous (7). Il est d’ailleurs assez symbolique que l’on ne sache pas trop comment désigner ce mouvement. Si le terme « cinéma indépendant » est le plus employé, il est un peu trompeur dans la mesure où certains de ces films peuvent bénéficier de financements proches de ceux de Bollywood ou de la participation d’acteurs connus de Bombay. Le terme « cinéma d’auteurs » serait peut-être plus approprié s’il n’avait une connotation « film d’art et d’essai » qui ne convient guère. La majeure partie des réalisateurs de ce mouvement s’adresse en effet au grand public et leurs films ont des ambitions commerciales qui dépassent le cercle très étroit des cinéphiles érudits.

Ces réalisateurs indépendants ont généralement en commun un rejet de l’esthétique léchée de Bollywood, ce qui ne les empêche pas de jouer avec les codes du cinéma hindi. C’est en fait finalement sur la gamme des sujets traités et leur « politisation » que l’on peut trouver les principaux points communs de ce nouveau cinéma.

« Il y a de plus en plus de voix qui s’expriment, des cinéastes qui ont un message beaucoup plus universel, beaucoup plus fort », nous explique Anurag Kashyap, le chef de file de ce mouvement, « et ils n’ont peur de rien ! Ils n’ont pas peur de parler de sujets politiques, de questions de genres, de sexualité... » Point essentiel, ajoute-t-il, ces nouveaux cinéastes sont « ancrés » dans la réalité, ils s’appuient sur leur vie personnelle là où les films de Bollywood se situent fréquemment dans des mondes irréels comme ceux des personnes extrêmement riches.

Ces réalisateurs « traitent des sujets dont les Indiens pensaient jusqu’alors qu’on ne pouvait pas en parler au cinéma parce que les films indiens consistaient en histoires heureuses avec une fin heureuse (happy end). Leurs films s’appuient sur une compréhension de la société et donnent la parole aux gens marginalisés », poursuit Kashyap. Pour lui, un bon exemple est le film Eeb Allay Ooo! (2019) de Prateek Vats qui a été projeté au festival de Berlin en 2020 et qui est « très courageux, très fort, très subversif ! » Rien d’étonnant, ajoute-t-il, « quand le réalisateur était étudiant à l’école de cinéma, il s’est mobilisé contre le gouvernement et a mené la contestation dans son école ».

Ces réalisateurs « traitent des sujets dont les Indiens pensaient jusqu’alors qu’on ne pouvait pas en parler au cinéma parce que les films indiens consistaient en histoires heureuses avec une fin heureuse (happy end). Leurs films s’appuient sur une compréhension de la société et donnent la parole aux gens marginalisés », poursuit Kashyap. Pour lui, un bon exemple est le film Eeb Allay Ooo! (2019) de Prateek Vats qui a été projeté au festival de Berlin en 2020 et qui est « très courageux, très fort, très subversif ! » Rien d’étonnant, ajoute-t-il, « quand le réalisateur était étudiant à l’école de cinéma, il s’est mobilisé contre le gouvernement et a mené la contestation dans son école ».

Il n’y a pas de sujet interdit pour ce cinéma d’aujourd’hui. On y parle des relations entre castes et du sort réservé aux Dalits (Intouchables), de la pauvreté, du crime (de manière réaliste contrairement aux films d’actions de Bollywood), de la corruption, du sort des femmes, des relations entre communautés...

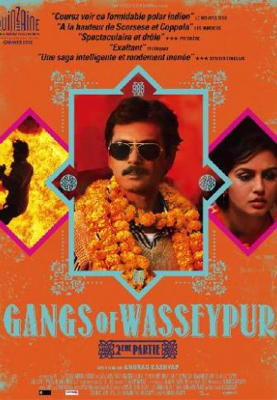

Les films d’Anurag Kashyap en fournissent de bons exemples. Son œuvre la plus célèbre, Gangs of Wasseypur (2012), est une fresque monumentale consacrée aux guerres opposant les mafias de cette ville du Jharkhand, à l’est du pays. Se déroulant sur une soixantaine d’années, elle montre les luttes de pouvoir pour le contrôle des ressources minières de la région, l’implication des hommes politiques locaux, la corruption de la police, le détournement des processus électoraux par les criminels, etc.

Détail intéressant, Gangs of Wasseypur emprunte à Bollywood nombre de ses codes : le film est extrêmement long, plus de cinq heures, au point d’avoir été coupé en deux parties, et il comporte de très nombreuses chansons... Mais l’atmosphère et la tonalité n’ont rien à voir avec celles d’un mélodrame bollywoodien. Il s’agit d’un film extrêmement noir, où la violence est montrée sans fard, celle qui régit les rapports entre communautés comme celle des tueurs professionnels, et où les bas-fonds sont magistralement filmés. Un ancrage dans la réalité qui en fait tout l’opposé d’un produit de Bollywood.

Anurag Kashyap livre d’ailleurs dans ce film un joli clin d’œil sur le détachement de la réalité qui caractérise souvent le cinéma hindi. Quand le « parrain » le plus puissant de Wasseypur, au sommet depuis des dizaines d’années alors que ses adversaires sont tombés les uns après les autres, livre le secret de sa longévité, il le fait en ces termes : [si je suis toujours là] « c’est parce que je ne regarde pas de films de Bollywood (contrairement à tous les autres). Chacun a son propre film qui passe dans sa tête et essaye de devenir le héros de son film imaginaire. Je vous jure, tant qu’il y aura de foutus films dans ce pays, les gens se feront avoir ! »

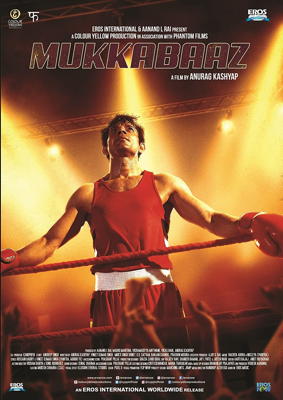

Autre film remarquable dans l’abondante filmographie d’Anurag Kashyap : Mukkabaaz (2017). Sous les dehors d’un « film sportif », l’histoire d’un jeune homme de l’Uttar Pradesh tentant de s’en sortir grâce à la boxe, le récit décrit de façon glaçante la violence des rapports de caste, les attaques mortelles contre les musulmans accusés de manger du bœuf, la profonde corruption des instances sportives officielles, etc.

La puissance de ses thèmes, la virtuosité de sa cinématographie, nourrie de références aussi bien au cinéma indien qu’à des films occidentaux comme Le Parrain, de Francis Ford Coppola, ou le western spaghetti, font d’Anurag Kashyap un réalisateur de premier plan du nouveau cinéma indien. Mais son rôle va bien au-delà puisqu’il est aussi le scénariste et surtout le producteur de nombreux autres cinéastes. « C’est un vrai chef de file, il soutient les jeunes réalisateurs en produisant des choses formidables, il est très généreux » en les faisant profiter de son succès, affirme Hélène Kessous qui lui attribue « un rôle de mentor très important ».

La puissance de ses thèmes, la virtuosité de sa cinématographie, nourrie de références aussi bien au cinéma indien qu’à des films occidentaux comme Le Parrain, de Francis Ford Coppola, ou le western spaghetti, font d’Anurag Kashyap un réalisateur de premier plan du nouveau cinéma indien. Mais son rôle va bien au-delà puisqu’il est aussi le scénariste et surtout le producteur de nombreux autres cinéastes. « C’est un vrai chef de file, il soutient les jeunes réalisateurs en produisant des choses formidables, il est très généreux » en les faisant profiter de son succès, affirme Hélène Kessous qui lui attribue « un rôle de mentor très important ».

« Je dirais que je suis un facilitateur plutôt qu’un mentor », répond l’intéressé. Et d’ajouter : « À partir de 2006, tout un groupe de jeunes cinéastes s’est retrouvé sur un blog intitulé “Passion for Cinema”, où nous parlions des films que nous voulions faire. Il se trouve que mon premier grand succès, “Dev.D”, est intervenu en 2009 et m’a mis en position de pouvoir aider d’autres cinéastes à faire leurs films. Nous avons créé une sorte de communauté, nous avions un bureau commun où il y avait des caméras et des appareils pour le montage, et tout le monde pouvait venir faire des films pour le budget le plus bas possible. J’ai aussi joué un rôle de passerelle parce que je voyageais beaucoup pour aller dans les festivals internationaux et j’y recommandais les films des uns et des autres. J’ai appris aux jeunes cinéastes à se débrouiller, je leur ai montré comment trouver de l’argent, comment se faire distribuer, mais je n’ai enseigné à personne comment faire un film ! »

Même si Anurag Kashyap, 48 ans, cherche ainsi à minimiser son rôle, le fait est qu’il « a fait école, avec tous ceux qui ont travaillé avec lui à ses débuts, en tant que scénaristes, assistants ou autres », et que l’on retrouve aujourd’hui comme réalisateurs, souligne Floriane Zaslavsky. Il a créé un mouvement « qui fait penser au Nouvel Hollywood des années 1970 », ancré dans la contre-culture, radical, qui s’employait à traiter de thèmes considérés jusque-là comme tabous, et à renouveler les classiques.

Si ce cinéma volontiers iconoclaste et contestataire trouve son public, c’est notamment, on l’a dit, grâce aux plateformes de diffusion de films et séries télévisées. Plus de quarante plateformes coexistent en Inde (8), et si Netflix et Amazon Prime Video sont les plus connues, ce ne sont pas les plus importantes. Hotstar (Disney) et Jio (premier opérateur de téléphonie mobile du pays) dominent ce marché en formidable croissance. Il pourrait y avoir début 2022 « 555 millions d’Indiens regardant des vidéos en ligne » (9).

Un autre pan de première importance du cinéma indien profite tout autant de ce phénomène : les nombreux cinémas régionaux. Comme l’indique Geetu Mohandas, réalisatrice du Kerala (sud-ouest de l’Inde) où l’on parle le malayalam, « le cinéma malayalam se développe, les plateformes comme Netflix ou Amazon permettent désormais de rendre les films accessibles partout ». Les Kéralais émigrés dans le reste de l’Inde ou à l’étranger peuvent rester en contact avec leur cinéma national, ainsi que tous les cinéphiles curieux de la planète.

Alors que traditionnellement les cinémas régionaux restaient cantonnés dans leur État et leur langue d’origine, leur public s’élargit aujourd’hui, d’autant que la pratique du doublage dans d’autres langues indiennes, jadis exceptionnelle, se répand. L’énorme succès commercial de Baahubali s’est ainsi appuyé sur de multiples versions linguistiques diffusées dans toute l’Inde.

Du coup, les nombreux cinémas régionaux se révèlent d’une richesse insoupçonnée, quantitativement souvent et parfois qualitativement. Chaque grande langue du pays engendre son propre cinéma et même les langues moins importantes se joignent au phénomène. « Nous voyons arriver plein de films réalisés pour la première fois dans leur langue, s’enthousiasme Anurag Kashyap. Dans des États du Nord-Est, où il n’y a pas d’industrie du cinéma, on voit des gens aller emprunter des caméras dans d’autres États et faire des films. C’est tout à fait incroyable ! »

Geetu Mohandas s’est fait remarquer récemment avec Moothon (2019) dans lequel on suit le périple d’un jeune garçon depuis les paradisiaques îles Laquedives, au large du Kerala, jusqu’aux bidonvilles de Bombay. Un film dur, qui traite de l’homosexualité, sujet qui demeure tabou dans le pays, selon la réalisatrice.

Geetu Mohandas s’est fait remarquer récemment avec Moothon (2019) dans lequel on suit le périple d’un jeune garçon depuis les paradisiaques îles Laquedives, au large du Kerala, jusqu’aux bidonvilles de Bombay. Un film dur, qui traite de l’homosexualité, sujet qui demeure tabou dans le pays, selon la réalisatrice.

Le cinéma régional voit aussi parfois émerger un OVNI comme le film Sairat (2016). Hors normes, ce film a été tourné par un réalisateur Dalit, ou Intouchable, en marathi, la langue du Maharashtra (l’État de Bombay). Il raconte une histoire d’amour dans un village de cet État entre un jeune Dalit et une fille de haute caste appartenant à une famille riche. Le film commence très habilement comme une romance traditionnelle (le thème des amours contrariées est un grand classique de Bollywood) avec scènes chantées où les deux tourtereaux imaginent un bonheur radieux sans tenir compte des réactions de leurs familles.

Mais rapidement la réalité s’impose : une telle idylle est inenvisageable et tous les moyens (violence, fausse accusation de viol, etc.) seront bons pour l’empêcher. Les deux jeunes gens s’enfuient à l’autre bout du pays, y refont leur vie en repartant de zéro ce qui n’est pas simple pour la jeune fille habituée à l’abondance, jusqu’à ce que la famille de cette dernière les retrouve. Et là où n’importe quel cinéaste traditionnel aurait imaginé un dénouement heureux, avec grande réconciliation pleine de sanglots, le réalisateur Nagraj Manjule opte pour un final tragique inspiré des « crimes d’honneur » qui encombrent les pages de faits divers des journaux indiens.

Combinant forme plutôt classique et histoire sans concession, ce film a suscité un véritable phénomène de société. Pulvérisant tous les records du cinéma marathi, il a franchi la barrière de la langue et a été distribué partout en Inde. Son succès s’est étendu à des populations n’allant jamais au cinéma, des villageois qui s’entassaient dans des bus pour aller assister à des projections en ville, des gens sans éducation qui avaient l’impression que, pour la première fois, on avait fait un film pour eux.

Proliférant, bouillonnant de créativité, permettant à de multiples voix nouvelles de s’exprimer, ce cinéma indépendant n’en doit pas moins surmonter de sérieux obstacles. La recherche de financements reste notamment difficile : l’accès aux salles de cinéma est toujours un défi et l’engagement des plateformes n’est pas illimité. Un détour par les festivals internationaux, ceux de Berlin et de Venise en particulier, est souvent la clé du succès pour les jeunes cinéastes. Quand on a réussi à se faire remarquer de la critique internationale, les chances de se faire distribuer en Inde augmentent considérablement.

Là encore, le rôle des plateformes est important. La première grande série indienne commandée par Netflix, Sacred Games (2018), réalisée en partie par Anurag Kashyap, toujours lui, est diffusée dans le monde entier. Et les deux tiers de ses spectateurs sont à l’étranger. La série bénéficie donc d’une visibilité internationale inconnue jusqu’ici par le cinéma indien.

Le problème le plus difficile que doit affronter le cinéma indépendant tient à son engagement politique et social très marqué. Dans une Inde qui ressemble de plus en plus à une démocratie illibérale, la liberté d’expression est sous pression dans tous les domaines : universités, ONG, minorités religieuses, journalistes sont vite accusés d’être « antinationaux », ce qui entraîne sanctions et répression. Le cinéma échappe d’autant moins à l’attention du gouvernement nationaliste hindou et des brigades de « l’hindutva », la doctrine de la suprématie de la religion hindoue, qu’il tient une place sans pareil dans la culture populaire.

Pour les cinéastes qui veulent traiter de questions politiques ou de société, le combat est permanent. Les films sont soumis au processus de censure mené par le Central Board of Film Certification. Et si un groupe social ou religieux s’estime « offensé » par un film, il peut s’en prendre violemment au cinéaste, aux acteurs ou aux salles qui le projettent, via les réseaux sociaux ou même physiquement.

« C’est un combat constant entre l’industrie du cinéma et le gouvernement, qui voudrait que nous fassions des films plus patriotiques, nous explique Anurag Kashyap. Il y a sans cesse des tentatives pour nous faire taire. On lance contre nous des procédures juridiques qui n’en finissent pas, c’est kafkaïen ! C’est la façon dont fonctionne le régime : il a mis toutes les institutions sous influence, une grande partie de la justice, de la police, le Bureau des stupéfiants, celui chargé des enquêtes financières... »

De telles pressions peuvent-elles empêcher les cinéastes indiens de s’exprimer ? Leur chef de file se veut confiant. L’essentiel, affirme-t- il, c’est de s’en tenir « aux faits et à la vérité́ » pour ne pas donner prise aux accusations. Il faut trouver le moyen de procéder « comme le font les cinéastes iraniens dans un pays qui est tellement oppressif, ou comme en Russie, en Chine et dans tant d’autres pays ».

À des années-lumière de Bollywood, le cinéma indien d’aujourd’hui devient-il un cinéma de combat ? Plus les réalités de la société indienne seront dures, plus le cinéma sera intéressant – et plus il lui faudra lutter pour s’imposer.

1 Sauf indication contraire, les citations qui figurent dans le présent article sont extraites d’interviews menées par l’auteur.

2 Auteure d’une thèse à la Sorbonne sur Bollywood et maître de conférences à Montpellier.

3 India’s Digital Future: KPMG in India’s Media and Entertainment Report 2019.

4 Films accessibles en France : en DVD : Swades, English vinglish, Gangs of Wasseypur, Mukkabaaz ; en DVD et sur Amazon Prime Vidéo : Veer-Zaara, Fanaa ; en DVD et sur Netflix : Lagaan, PK, Baahubali, Pink, Dev.D ; sur Netflix : Sacred Games sous le titre Le Seigneur de Bombay ; en DVD, sur Netflix et sur Amazon Prime Vidéo : Kabhi Khushi Kabhie Gham sous le titre La famille indienne.

5 Docteur en sociologie, elle est responsable de la programmation du Festival du film d’Asie du Sud (FFAST) qui se tient à Paris au début de chaque année.

6 Media for the masses: the promise unfolds, KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report 2017.

7 Docteur en anthropologie sociale et ethnologie, elle enseigne les cinémas d’Asie du Sud à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).

8 Selon KPMG, A Year Off Script: KPMG in India’s Media and Entertainment Report 2020.

9 Ibidem.

Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |