Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |

L'ASIE DESSINÉE

BD : l’enfant unique en Chine, drames d’hier et de demain

Thèmes: L'Asie en BD |

Asialyst, 18 septembre 2021

Riche moisson de bandes dessinées en cette rentrée 2021 ! Deux albums explorent sous des angles totalement différents les conséquences de la politique de l’enfant unique en Chine. Le Japon est aussi à l’honneur, tandis qu’une BD témoigne de l’horreur du régime des Khmers rouges.

Patrick de Jacquelot

Il y a longtemps que les ravages suscités par la politique de l’enfant unique en Chine, mise en place en 1979, ne sont plus à démontrer. Mise en œuvre brutale avec stérilisations et avortements forcés, vague d’infanticides pour éliminer les bébés filles suscitant un déséquilibre marqué garçons/filles, phénomène des « enfants cachés » dépourvus d’existence légale… Autant de problèmes bien connus et abondamment traités depuis des dizaines d’années. La Chine a d’ailleurs été amenée à renoncer à cette politique. Depuis 2016, tous les couples sont autorisés à avoir deux enfants. Et face à l’absence d’impact de cette mesure, le gouvernement chinois a annoncé que cette limite serait portée à trois.

Il y a longtemps que les ravages suscités par la politique de l’enfant unique en Chine, mise en place en 1979, ne sont plus à démontrer. Mise en œuvre brutale avec stérilisations et avortements forcés, vague d’infanticides pour éliminer les bébés filles suscitant un déséquilibre marqué garçons/filles, phénomène des « enfants cachés » dépourvus d’existence légale… Autant de problèmes bien connus et abondamment traités depuis des dizaines d’années. La Chine a d’ailleurs été amenée à renoncer à cette politique. Depuis 2016, tous les couples sont autorisés à avoir deux enfants. Et face à l’absence d’impact de cette mesure, le gouvernement chinois a annoncé que cette limite serait portée à trois.

C’est à un aspect bien particulier de la politique de l’enfant unique qu’a choisi de s’intéresser Wang Ning, auteur des scénarios des trois récits qui composent le volume Quand l’enfant disparaît* : les conséquences pour la famille du décès ou de la disparition de l’enfant unique. Des conséquences tragiques au niveau intime et personnel des gens concernés : comme le dit Cédric Quennesson dans sa préface, « avec ces disparitions, c’est tout un monde qui s’effondre : celui de deux parents et de quatre grands-parents qui gravitent autour d’un seul enfant ».

|

Extrait de "Quand l'enfant disparaît", scénario Wang Ning, dessin Ni Shaoru, Xu Ziran et Qin Chang, Mosquito |

Wang Ning explique avoir souffert dans son enfance de la solitude liée à son statut d’enfant unique et avoir envié ceux de ses camarades qui avaient des frères ou des sœurs. Mais c’est beaucoup plus tard, avec la disparition d’une cousine, qu’il a pris conscience du drame des familles perdant leur seul enfant. Ce qui l’a amené à collecter des histoires vraies et à les raconter pour évoquer la « douleur insoutenable » ressentie par les proches de l’enfant disparu. Une douleur à laquelle Victor Hugo fait d’ailleurs allusion dans son célèbre poème Lorsque l’enfant paraît, dont le titre a inspiré celui de cette bande dessinée : dans sa dernière strophe, il demande au Seigneur de « préserver ceux que j’aime » et même « mes ennemis » de jamais voir une « maison sans enfants ! ».

Pour traiter de ce thème sous trois angles différents, le scénariste s’est associé à trois artistes. Le premier récit, le plus frappant, s’intitule Seul dans la vie. Il raconte la quête désespérée de parents dont le jeune fils a été enlevé : campagnes d’information, déplacements un peu partout, paiement pour des renseignements douteux, etc. Face à l’impossibilité de tourner la page, le couple en arrive à refuser de vendre sa bicoque lors du redéveloppement immobilier de leur quartier, des décennies plus tard. Car leur seul espoir de revoir leur fils, c’est que celui-ci, âgé de cinq ans lors de l’enlèvement, puisse un jour se souvenir de là où habitaient ses parents. Le récit s’achève ainsi sur de splendides images de la masure isolée au milieu de gratte-ciels. Simple, sans fioritures, l’histoire va droit au but, tout en révélant au passage une gracieuseté administrative : les parents se voient proposer de signer un acte de décès de leur fils pour obtenir le droit d’avoir un autre enfant comme la loi les y autorise (on n’ose pas se demander ce qui arriverait si le premier enfant était retrouvé après la naissance du second !).

Dans la deuxième histoire, L’amour continue, il y a justement « remplacement » de l’enfant disparu : après le décès de leur fils, le couple en question a adopté une petite fille. L’histoire traite avec délicatesse des relations entre les parents et leur fille sous le souvenir omniprésent du fils décédé et de la place prise dans l’imaginaire de la fillette par ce grand frère qu’elle n’a évidemment jamais connu. La troisième histoire, Le dernier vœu, porte sur une mère dont la fille est née avec une maladie incurable et qui consacre tous ses efforts à assurer à celle-ci la vie la plus heureuse possible pour les années qu’elle a à vivre. Avec un regret terrible, même s’il n’est jamais exprimé ouvertement : avoir suivi les consignes officielles en se faisant stériliser après la naissance. Alors que sa directrice se reproche amèrement d’avoir conseillé à la jeune femme de procéder ainsi, son mari lui répond : « Tu n’avais pas le choix : c’était de ta responsabilité de répondre à l’appel de l’État. » « Alors c’est la faute à qui ? À qui ? », sanglote la directrice. La mise en cause explicite des politiques officielles ne va pas plus loin, mais dans les deux derniers récits, les décors urbains des dernières pages font apparaître des banderoles avec les nouveaux slogans : « Mettre pleinement en œuvre la politique d’encouragement à avoir deux enfants » ou « Qu’il est bon d’avoir un garçon et une fille ». Une manière aussi discrète qu’efficace de souligner le contraste entre les drames humains individuels et les décisions politiques impersonnelles qui en sont à l’origine.

|

|

"Quand l'enfant disparaît", couverture et page 17 |

|

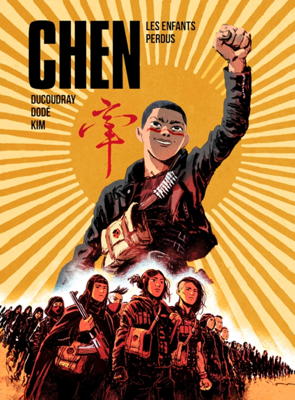

Après ces histoires vraies ancrées dans les décennies écoulées, changement radical de registre avec Chen, les enfants perdus**. Là, il s’agit de fiction, et même d’anticipation. L’histoire se passe dans la Chine de 2089. Le déséquilibre démographique entre hommes et femmes a atteint des proportions vertigineuses, les femmes ne représentant plus qu’1% de la population. Elles font donc l’objet de trafics en tous genres, la plupart des hommes n’ayant jamais l’occasion d’en approcher une. Certaines font office de mères porteuses, emprisonnées pour accoucher de bébés à la chaîne et autres joyeusetés. Dans ce monde hyper violent, le récit suit un jeune homme qui a vu sa petite sœur enlevée par un gang et la cherche depuis inlassablement. Sa quête le mènera jusqu’au mouvement féminin de résistance qui répond à la violence des hommes par une violence envers eux tout aussi extrême. Quand le frère et la sœur se retrouveront, les choses ne se passeront pas comme prévu…

Sombre, ultraviolente, parfois carrément glauque, cette histoire forte n’est pas pour les âmes sensibles. On peut par ailleurs regretter que le texte comporte de nombreuses fautes d’orthographe.

|

|

"Chen, les enfants perdus", couverture et page 5 |

|

Avec cette troisième BD chinoise, La plus belle couleur du monde***, ce n’est plus que très indirectement de l’enfant unique qu’il s’agit. Cette histoire est d’une certaine façon typique des innombrables bandes dessinées japonaises ou chinoises consacrées aux relations entre adolescents : on y suit un groupe de collégiens avec leurs angoisses face aux examens omniprésents, leurs relations amicales ou non, leurs premiers émois sentimentaux ou encore leurs rivalités. Rien que de très banal dans le principe mais ce livre sort du lot pour plusieurs raisons. D’abord parce que les principaux personnages sont dépeints avec beaucoup de justesse avec leurs rêves, leurs incertitudes, leurs élans et leur timidité paralysante. Ensuite parce que ce récit situé à la fin des années 1990 brosse en toile de fond le portrait d’une Chine où les différences s’accroissent fortement au sein de la population entre ceux qui participent à l’ouverture économique et internationale et les Chinois ordinaires.

Rucheng, le personnage central, est ainsi constamment partagé entre admiration et jalousie vis-à-vis d’un camarade qui frime avec le dernier Discman Sony et les nouveaux jeux vidéo que son père lui rapporte du Japon. Dans une société encore théoriquement égalitaire, l’élite existe bel et bien et ne cesse d’afficher sa différence : vêtements de marques occidentales, chaussures Adidas ou Nike, gadgets dernier cri totalement inabordables pour les familles ordinaires, accessoires de sport haut de gamme, le tout systématiquement venu de l’étranger, leurs moyens de se distinguer sont innombrables. Rucheng y trouve autant de raisons pour alimenter son complexe d’infériorité vis-à-vis de ses camarades riches qui, bien entendu, brillent en outre en sport et auprès des filles.

La plus belle couleur du monde évoque aussi les tensions qui peuvent résulter des structures familiales de l’époque, et c’est là que l’on retrouve une des conséquences de l’enfant unique : l’amie de cœur de Rucheng, élève brillante promise à de bonnes études, doit tirer du jour au lendemain un trait sur son avenir parce que son cousin, responsable d’une sale histoire de racket, doit verser une grosse somme d’argent en dédommagement à une victime. Comme il est le seul garçon de la famille, tout le monde se cotise pour le tirer d’affaires, quitte à sacrifier les filles au passage. « Quand tu es une fille, explique-t-elle à Rucheng, tes rêves et tes désirs n’ont aucune espèce d’importance… »

Ce très épais volume – près de 600 pages – bénéficie enfin et peut-être surtout du merveilleux dessin de Golo Zhao. De cet auteur chinois, on connaît déjà la charmante série pour enfants La balade de Yaya et le très impressionnant Poisons consacré au sort des enfants laissés derrière eux à la campagne par les parents partis travailler en ville. Beauté des décors et des couleurs, justesse des expressions, le dessin de Golo Zhao est un enchantement, d’autant plus que ses albums empruntent certaines caractéristiques de la BD occidentale, étant tout en couleurs et en grand format.

|

|

"La plus belle couleur du monde", couverture et page 7 |

|

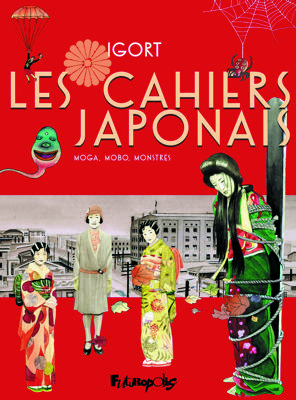

Après la Chine, le Japon : voici le troisième volume des Cahiers japonais**** de l’artiste italien Igort. Les deux premiers volumes présentaient en un éblouissement visuel permanent une sorte de portrait kaléidoscopique du Japon d’aujourd’hui, tel que le dessinateur a pu l’observer durant ses longs séjours sur place. Le troisième tome est un peu différent. Il est centré sur la vie et l’œuvre d’un certain nombre d’artistes japonais, essentiellement du XXème siècle, qui ont influencé Igort. Point commun de ces artistes : ils s’inscrivent dans les courants marginaux ou « underground » de l’art japonais, arborant des registres comme les dessins de faits divers sanglants, l’érotisme avec le bondage, etc. Mélangeant notices biographiques et historiques, anecdotes personnelles et interviews, le livre est superbement réalisé comme les deux premiers. Son sujet beaucoup plus pointu ne le destine pas, malgré tout, à un public aussi large.

|

|

"Les cahiers japonais", tome 3, couverture et page 61 |

|

En mai dernier, L’Asie dessinée se penchait longuement sur les neuf premiers volumes de Peleliu, extraordinaire manga décrivant la résistance d’un groupe de soldats japonais sur une île du Pacifique des années durant après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le tome 10***** qui vient de paraître, les événements se précipitent. La tension au sein de ces soldats vivant cachés depuis deux ans monte, certains en arrivent à se tuer mutuellement. Un déserteur se rend aux Américains et découvre la réalité sur la fin de la guerre intervenue en 1945. Comment il réussira à convaincre ses camarades que la guerre est réellement finie et qu’ils peuvent rentrer chez eux est l’une des belles surprises de ce volume, l’avant-dernier de la série. Indispensable, bien entendu.

|

|

"Peleliu", tome 10, couverture et une page |

|

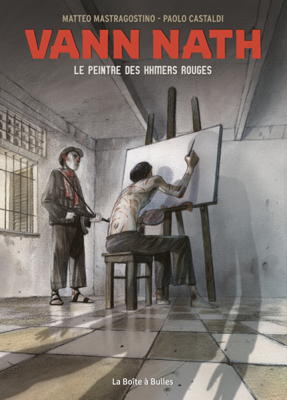

Ce n’est pas une nouveauté, mais l’importance de cette bande dessinée parue à la fin de l’année dernière impose d’en parler même avec quelques mois de retard : Vann Nath, le peintre des Khmers rouges****** retrace la vie de Vann Nath qui fut prisonnier des Khmers rouges dans l’une de leurs pires prisons et ne survécut que parce que ses aptitudes de peintre étaient utiles à ses bourreaux. Le récit évoque l’arrestation du jeune homme par les sbires de l’Angkar, arrestation sans raison : normal, lui explique un codétenu, selon la théorie révolutionnaire, « il vaut mieux tuer par erreur que laisser en vie par erreur. » Viennent ensuite la prison, la torture, les conditions de détention épouvantables, les cris permanents des victimes… Vann Nath étant peintre de profession, les Khmers rouges lui demandent de réaliser des portraits de leurs dirigeants. Des tableaux exécutés sous la menace d’une mort immédiate ou pire s’ils ne plaisent pas. C’est ainsi que Nath survit jusqu’à la chute du régime. Mais sortir physiquement de prison ne suffit pas à retrouver la liberté de l’esprit. Totalement obsédé par ce qu’il a vécu, l’artiste se consacre à peindre des tableaux représentant l’horreur de ces années folles.

Il rencontre également d’anciens gardes du camp de prisonniers qui lui expliquent comment ces derniers étaient exécutés de nuit et leurs enfants, bébés compris, aussi car c’étaient « des fils de traîtres pour l’Angkar et ils auraient pu venger leurs parents plus tard ». Le récit montre également le procès des dirigeants Khmers rouges où Vann Nath témoigne. Le livre s’achève enfin avec la reproduction de quelques unes des toiles du peintre. Un témoignage terrifiant sur l’une des pires abominations du siècle dernier (qui n’en a pas manqué), mis en scène efficacement dans un noir et blanc oppressant assorti de rares touches de couleur – rouge sang, évidemment.

|

|

"Vann Nath, le peintre des Khmers rouges", couverture et page 64 |

|

* Quand l’enfant disparaît

Scénario Wang Ning, dessin Ni Shaoru, Xu Ziran et Qin Chang

94 pages

Mosquito

20 euros

** Chen, les enfants perdus

Scénario Aurélien Ducoudray, dessin Antoine Dodé, couleurs Miran Kim

208 pages

Glénat

29 euros

*** La plus belle couleur du monde

Scénario et dessin Golo Zhao

584 pages

Glénat

29 euros

**** Les cahiers japonais, tome 3, Moga, mobo, monstres

Scénario et dessin Igort

176 pages

Futuropolis

23 euros

***** Peleliu, Guernica of Paradise, tome 10

Scénario et dessin Kazuyoshi Takeda

208 pages

Vega Dupuis

8 euros

****** Vann Nath, le peintre des Khmers rouges

Scénario Matteo Mastragostino, dessin Paolo Castaldi

128 pages

La Boîte à Bulles

22 euros

Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |