Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |

L'ASIE DESSINÉE

BD : Tokyo sous tous les angles

|

Thèmes: L'Asie en BD |

Asialyst, 27 juin 2025

Quatre personnages à la dérive dans une ville

ravagée par la Seconde guerre mondiale ; une histoire

d’amour entre un vieux professeur et une ancienne

étudiante ; un éditeur de mangas en quête de

collaborateurs : trois mangas au superbe graphisme

nous offrent une visite en profondeur de la capitale

japonaise.

Patrick de Jacquelot

C’est

dans Tokyo quelques années après la fin de la Seconde

Guerre mondiale que se déroule le manga Les guerres

invisibles*. La ville est dévastée, la misère y

sévit et la population se démène pour trouver les moyens

de revenir à une vie plus normale, un peu comme dans

l’exceptionnel manga Sengo.

Sur cette toile de fond chaotique, on suit quatre

personnages qui doivent affronter des drames intimes,

l’impossibilité de s’affirmer au grand jour tels qu’ils

sont.

C’est

dans Tokyo quelques années après la fin de la Seconde

Guerre mondiale que se déroule le manga Les guerres

invisibles*. La ville est dévastée, la misère y

sévit et la population se démène pour trouver les moyens

de revenir à une vie plus normale, un peu comme dans

l’exceptionnel manga Sengo.

Sur cette toile de fond chaotique, on suit quatre

personnages qui doivent affronter des drames intimes,

l’impossibilité de s’affirmer au grand jour tels qu’ils

sont.

Il y a d’abord deux Japonaises, Yori et Haru. Amoureuses

avant la guerre, ces deux jeunes filles ont été séparées

par celle-ci et n’ont pu se retrouver malgré des années

d’attente et de recherches. Interviennent également deux

Américains, Arthur Jiro Hashimoto et Scott Charles

O’Connor, tous deux soldats dans l’armée d’occupation au

Japon. Arthur est un Américain d’origine japonaise,

déchiré par sa double identité. Sa famille est dans un

camp d’internement aux États-Unis comme tous les

Américains d’origine japonaise pendant la guerre (voir à

ce sujet-là très intéressante BD Nous étions les

ennemis). Son frère est mort sous les

drapeaux « pour prouver sa loyauté » envers les

USA. Quant à Scott, il est gay sans oser l’avouer, ce

qui ne lui facilite pas la vie auprès de ses camarades

de l’armée.

|

|

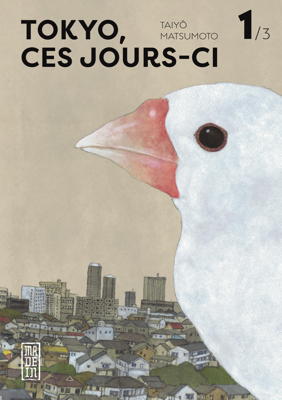

Image extraite de Tokyo, ces

jours-ci, scénario et dessin Taiyô

Matsumoto, Kana (Crédit Kana)

|

Ravagés par leurs tourments intérieurs, ces quatre personnages cherchent à trouver une place dans un monde dont ils ne peuvent respecter les règles que l’on veut leur imposer. Leur quête d’âme sœur les amène tout naturellement à se tourner les uns vers les autres, pour former les deux couples que l’on vient de voir. Le deuxième et dernier volume de l’histoire permettra de savoir s’ils auront trouvé ainsi le chemin d’un certain équilibre, d’un peu de bonheur, ou si la combinaison de leurs fragilités n’aura pas permis un heureux dénouement.

Ce récit frappe par la justesse et la délicatesse des sentiments de ses personnages. Il est dû à une auteure née aux États-Unis et vivant au Japon, très engagée dans les thématiques queer. Rien de moins idéologique ou agressivement militant cependant que ces Guerres invisibles : ses quatre héros sont avant tout profondément humains et rendus tous aussi attachants les uns que les autres par la profondeur de leurs souffrances et la retenue avec laquelle ils l’expriment.

|

|

Casterman poursuit la réédition des œuvres de l’immense auteur de mangas qu’est Jirô Taniguchi. Après Quartier lointain et Un zoo en hiver, voici Les années douces**, un récit intimiste tiré d’un roman de Hiromi Kawakami. Cet épais roman graphique chronique la rencontre entre Tsukiko, jeune femme célibataire, et Harutsuna Matsumoto, son ancien professeur de lycée. Se trouvant à fréquenter le même petit bistrot de Tokyo où ils passent de longues heures à boire beaucoup d’alcool, l’enseignant à la retraite et son ancienne élève nouent petit à petit une relation de plus en plus étroite, en dépit d’une très grande différence d’âge.

Il s’agit en fait de la rencontre de deux solitudes. Son épouse a quitté Harutsuna Matsumoto il y a bien longtemps, avant de mourir. Quant à Tsukiko, ses liaisons sentimentales successives n’ont débouché sur rien. Au fil des conversations, tous deux échangent leurs souvenirs, se racontent leur vie. Les heures passées au comptoir de leur restaurant favori s’enrichissent de quelques sorties à la campagne, leur relation très épisodique au début se renforce progressivement avant de se transformer en liaison amoureuse.

Une histoire d’amour qui transcende la différence d’âge – l’enseignant a plusieurs dizaines d’années de plus que son ancienne élève -, voilà un thème qui pourrait sembler universel. Sauf que la mentalité japonaise transparaît à chaque instant. Le plus frappant : jamais, même quand elle sera devenue en quelque sorte sa compagne, Tsukiko ne pourra appeler son amant autrement que « maître » ! La lecture des Années douces immerge en fait le lecteur dans une multitude d’informations sur la société japonaise, de la fête des cerisiers jusqu’à la cueillette des champignons à la campagne, en passant par la pratique des soirées passées assis au comptoir d’un bistrot à boire (beaucoup) et à manger (un peu).

A cet égard, la passion des deux protagonistes pour la nourriture nous offre un défilé de plats plus surprenants les uns que les autres : lamelles de baleine fumée, algues au vinaigre, épinards à la sauce de sésame, oursins au sel, boulettes de sardine et tendons, huîtres fumées, bouillon de poulpe, concombre en lamelles, poudre de sésame et prunes au sel… La lecture des Années douces prend parfois les allures de plongée dans un guide gastronomique. Et le caractère éminemment japonais du récit se confirme dans les dernières pages avec l’irruption de petits dieux du folklore national !

Empreint de la douceur mentionnée dans le titre, ce manga bénéficie du trait limpide de Taniguchi, particulièrement accessible aux lecteurs occidentaux.

|

|

Rien ne fascine plus les auteurs de mangas que l’industrie des mangas. La série complète en trois volumes Tokyo, ces jours-ci*** en fait une nouvelle fois la démonstration avec virtuosité. Le personnage principal est Shiozawa, un éditeur de mangas devenu une légende dans la profession de par le nombre de talents qu’il a fait émerger pendant sa carrière. Mais l’échec d’un nouveau magazine l’amène à démissionner de la grande maison d’édition où il travaillait. Après un moment de flottement, il décide de créer un nouveau magazine en indépendant, véritable défi dans un secteur qui est une industrie à part entière.

Tout à sa quête du « manga parfait », il ne veut faire appel qu’aux artistes les plus originaux, aux authentiques créateurs dans un domaine où sévit la production en série. Tout au long des près de 700 pages du récit, on le voit donc arpenter les rues de Tokyo à la rencontre des mangakas qu’il a le plus appréciés durant sa carrière. Certains sont au faîte du succès, d’autres ont arrêté de travailler depuis longtemps. Certains sont encore enthousiasmés par leur métier, d’autres en sont écœurés et ne veulent plus en entendre parler. Il y a les mégalos, les dépressifs, les platement professionnels.

Tout cela nous vaut une galerie de portraits réjouissants et nous fait découvrir les ressorts de la production de cet élément phare de la culture japonaise contemporaine : le rôle central des éditeurs qui interviennent énormément dans le travail des artistes qu’ils chapeautent, les cadences infernales auxquels sont soumis ces derniers, la place essentielle de leurs assistants, petites mains qui complètent les images dessinées par leur chef, la tyrannie des enquêtes de popularité, la lutte sans fin pour placer un nouveau manga dans les rayons de librairies submergées par une production infernale, etc.

En plus, et peut-être surtout, Tokyo, ces jours-ci nous offre une formidable promenade dans la capitale nippone. Avec un style pictural très personnel, Taiyô Matsumoto multiplie les vues de la mégapole : rues commerçantes, quartiers de bureaux, immeubles d’habitation, gares… Nous pénétrons dans les cafés où se réunissent les dessinateurs, ainsi que dans leur intimité, les appartements minuscules où il faut replier le futon pour avoir la place de dessiner. L’auteur joue avec virtuosité sur toute la gamme des angles de vue, des paysages en pleine page jusqu’aux fragments d’objets en très gros plan. L’ensemble constitue un régal visuel, avec une mention spéciale pour les nombreuses scènes nocturnes.

|

|

Conçue en trois volumes, la série Kundan**** a déjà vu paraître les tomes 1 – Le temps du sang et 2 – Crépuscule indien. Sorte de rencontre entre le mythe occidental du vampire et les versions sanguinaires de celui de la déesse indienne Durga, ce récit horrifique nous promène de Londres aux palais et aux jungles de l’Inde coloniale. Un abominable vampire prépare l’avènement de son empire à la place de celui du roi George V, dont il convoite d’ailleurs la fille Mary, en séjour en Inde. Du pur divertissement d’été – à condition de ne pas être allergique aux récits d’épouvante, bien sûr.

|

|

La série Jaadugar consacrée à l’empire mongol du XIIIe siècle poursuit sa parution avec le tome 4***** (voir une présentation des tomes 1 à 3). Les complots et intrigues autour de l’empereur, le fils de Gengis Khan, battent leur plein et Fatima, la petite esclave capturée en Perse décidée à se venger des Mongols qui ont détruit son monde, avance ses pions dans une Cour où les rivalités sont multiples. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, et il est certainement impossible de prendre la série en route. Mais à condition de commencer par le commencement, le portrait ainsi brossé de la société mongole est toujours aussi intéressant.

|

|

* Les guerres invisibles, tome

1

Scénario et dessin Marina Lisa Komiya

336 pages

Casterman

18 euros

** Les années douces

Scénario Hiromi Kawakami, dessin Jirô Taniguchi

432 pages

Casterman

24 euros

*** Tokyo, ces jours-ci, trois

tomes

Scénario et dessin Taiyô Matsumoto

216, 222 et 240 pages

Kana

13,25 euros le volume

**** Kundan, tomes 1 et 2

Scénario Luana Vergari, dessin Emmanuel Civiello

62 et 56 pages

Glénat

15,50 euros le volume

***** Jaadugar, la légende de Fatima,

tome 4

Scénario et dessin Tomato Soup

176 pages

Glénat

10,95 euros

Accueil |

Articles |

Photos |

Profil |

Contact |